機械式駐車場解体平面化用語集

本用語集は、機械式駐車場の解体・平面化工事に関する用語をわかりやすく解説しています。マンション管理組合の皆さまやビルオーナーが、今後の対応を考える際の参考資料としてご活用ください。

- 機械式駐車場

- 解体平面化

- 管理組合

機械式駐車場

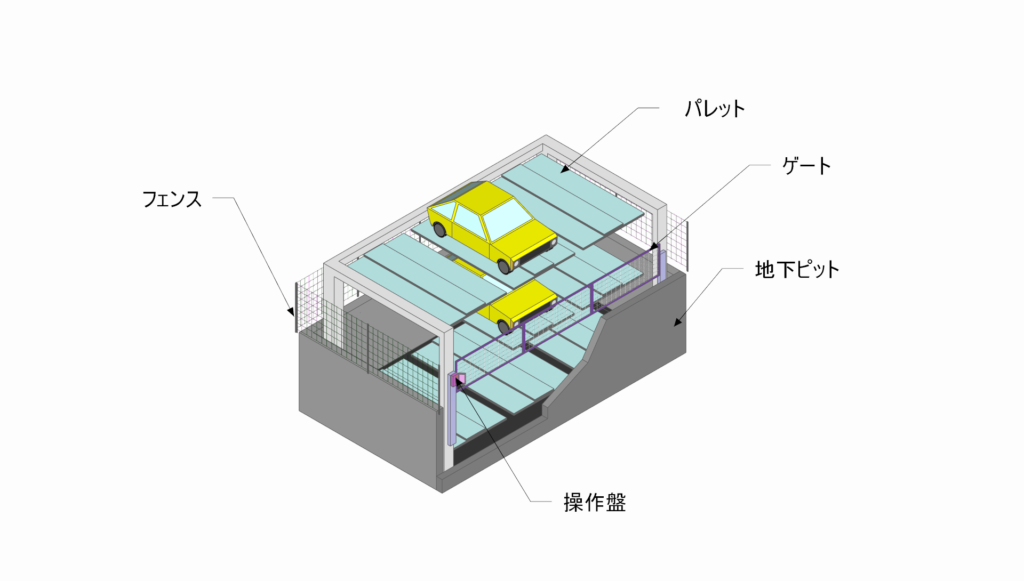

機械式駐車場

車を上下や左右に動かす装置を備えた立体的な駐車場のことを指します。限られた土地を有効に使えることから、特に都市部のマンションなどで多く導入されてきました。多段式、エレベーター式、水平循環式などさまざまなタイプがあり、土地の形状や規模に応じて柔軟に設計できるのが特徴です。その一方で、機械部品の老朽化や定期点検・修理のコストがかかるなど、維持管理には専門的な対応が必要となります。近年では、導入から20〜30年が経過した施設で「修繕・更新」か「撤去・平面化」かの判断を迫られるケースが増えています。

ピット

機械式駐車場で車を昇降させるために地下に設けられたスペースを「ピット」と呼びます。いわば機械式駐車場の“地下の土台”とも言える重要な構造部分です。その深さや広さは、採用されている駐車システムの種類によって異なります。たとえば、多段式では車両を何段にも積み重ねるため、比較的深いピットが必要になります。機械式駐車場を撤去した後、このピットをどう処理するかは、費用や工期、そしてその後の土地活用に大きく関わる重要なポイントです。主な処理方法には、砕石でで埋め戻す方法や、鋼材を使って平らな地面をつくる「鋼製平面化工法」などがあります。

パレット

機械式駐車場で車を載せる台のことをパレットと呼びます。このパレットが上下や左右に動くことで、車を立体的に収納・取り出しできる仕組みになっており、機械式駐車場の心臓部とも言える存在です。金属製のため、長年の使用によって摩耗やサビ、変形が生じ、動作不良や異音の原因になることがあります。特にサビを防ぐためには、定期的な塗装が必要です。また、設置された当時の車のサイズを基準に作られているため、近年の大型車に対応できないケースも少なくありません。点検や修理を怠ると、安全上のリスクが高まるため、定期的なメンテナンスと塗装が欠かせません。

ターンテーブル

車両の向きを回転させる装置で、狭い敷地や出入口が限られている駐車場で使用されます。車の向きを変えることで、スムーズな出入りを可能にします。装置は回転機構と駆動部から構成されており、電動モーターによって作動します。故障すると車の出し入れができなくなるため、定期的な点検や整備が欠かせません。使用年数が長くなると、交換部品の入手が難しくなることも多く、それが機械式駐車場の平面化を検討するきっかけになる場合もあります。

駆動方式

パレットを動かす仕組みのことを駆動方式と呼びます。油圧式、チェーン式、ラック式などさまざまな方式があり、それぞれに特徴があります。駆動方式によって、点検の方法や頻度、故障時の対応内容も異なるため、維持管理の計画を立てる上で重要なポイントになります。近年の機械では安全性や省エネ性能が向上していますが、古いタイプの駆動方式では部品の入手が難しくなっているケースも多く、修理対応に時間や費用がかかることがあります。

チェーン式

チェーンの巻き上げや引っ張りによってパレットを動かす駆動方式です。構造が比較的シンプルで故障が少ないとされますが、使用を重ねることでチェーンの緩みや伸びが生じ、摩耗が進むと切断の恐れもあります。安全に運用するためには、定期的な張力調整や注油、摩耗の点検が必要です。

油圧式

油の圧力を使って装置を昇降させる駆動方式です。動作が滑らかで音も静かな点が特徴ですが、油圧ホースの劣化による油漏れや、油そのものの劣化には注意が必要です。定期的な油の交換や配管の点検が欠かせず、環境への配慮も求められます。寒冷地では油の粘度が変化しやすく、動作不良の原因になることがあるため、適した油の選定や温度管理が重要です。解体時には油が漏れ出すリスクもあるため、慎重な対応が必要です。

ラック式

歯車(ピニオン)とラック(直線状の歯)をかみ合わせてパレットを動かす駆動方式です。構造がシンプルで耐久性が高く、メンテナンスもしやすいのが特徴です。油圧式に比べて故障が少なく長寿命とされていますが、動作時にやや大きな音が出る傾向があります。主な点検項目は、歯車部分の摩耗や潤滑の状態確認で、構造が単純なぶん部品交換や修理も比較的容易で、長期使用に向いています。

操作盤

機械式駐車場を操作するための装置で、車の出し入れ時に利用者が操作します。ボタン式やタッチパネル式など、設置時期によって操作方式はさまざまです。老朽化によりボタンが反応しにくくなったり、表示が見えにくくなるといった不具合が起きることがあり、部品の入手が難しいケースもあります。操作のしづらさが利用者の不満につながり、平面化を検討するきっかけになることもあります。

緊急停止装置

機械に異常が発生した際、自動的に運転を停止させるための安全装置です。操作盤にある非常停止ボタンのほか、各所に設置されたセンサーなどで構成されており、人や車両の安全を守るうえで重要な役割を担っています。この装置が正常に作動しないと、重大な事故につながるおそれがあるため、定期的な点検と保守が欠かせません。

障害物検知センサー

機械の稼働中に人や物を感知すると自動で停止させるセンサーで、挟まれ事故などを防ぐための重要な安全装置です。光電センサーや超音波センサーなどが使われており、異常を検知すると装置の動きを止める仕組みになっています。ただし、センサーの不具合による誤作動や不要な停止が発生すると、利用者の不満や現場の混乱を招くことがあります。経年劣化によって感知性能が低下するため、定期的な点検と確実な作動確認が欠かせません。

インターロック

安全を確保するため、決められた操作手順が守られていないと機械が作動しない仕組みです。例えば、パレット上に人がいる場合には動かないようにするなど、誤操作による事故を防ぐための機能です。複数のセンサーや安全装置が連動して動作するため、一部に不具合があると全体が停止することもあります。安全性を高める重要な仕組みですが、センサーの老朽化による誤検知で不要な停止が起きると、利用者の利便性を損なう原因になることがあります。

前面ゲート

機械式駐車場の前面ゲートは、安全基準の見直しや過去の事故を背景に、その必要性が高まった装置です。2000年代以降、国土交通省によるガイドラインの策定や、立体駐車場工業会の技術基準の改訂により、新設される駐車場には前面ゲートの設置が推奨されています。主な役割は、装置が動作している最中に人や車が誤って進入するのを防ぐことで、インターロック機能と連動して安全性を高める仕組みになっています。以前はチェーン式のゲートも使われていましたが、現在は視認性と耐久性に優れたパネル式が主流です。経年劣化による誤作動を防ぐためには、定期的な点検が欠かせません。子どもや外部の人が装置内に立ち入る事故を防止する目的から、既存の機械式駐車場でも前面ゲートの設置が有効とされています。

安全フェンス

周囲安全フェンスは、機械式駐車場の装置まわりを囲うように設置される柵で、利用者や通行人が誤って立ち入らないようにするための設備です。特に子どもや外部の人の侵入を防ぎ、安全を確保するうえで重要な役割を果たします。設置場所や高さ、素材は装置の種類や設置環境によって異なりますが、視認性が高く、強度のあるフェンスが用いられることが一般的です。破損やぐらつきがあると危険につながるため、定期的な点検と必要に応じた補修・交換が求められます。安全対策として、前面ゲートとあわせて整備されることが増えています。

荷重制限

機械式駐車場が安全に対応できる車両重量の上限を指します。設計時に想定された重量を超える車両を駐車すると、装置の故障や事故につながるリスクがあります。近年は車両の重量が増加傾向にあり、特に電気自動車はバッテリーの影響で従来の車両より重いため、古い機械式駐車場では対応できないケースが見られます。安全に利用するためには、荷重制限の周知と順守が欠かせません。

解体平面化

駐車場老朽化

機械式駐車場における老朽化とは、装置や構造物が経年により劣化していくことを指します。金属部品の摩耗やサビ、電気系統の劣化などが進むことで、故障が増えたり、安全性が低下したりする原因となります。一般的には、設置から15〜20年を過ぎたあたりから不具合が目立ち始め、部品の製造が終了しているケースも多く、修理対応が難しくなることがあります。このような状況になると、大規模な修繕や装置の更新、あるいは平面化といった抜本的な対応を検討する必要があり、長期的な維持管理計画の見直しが求められます。

メンテナンス契約

機械式駐車場の保守・点検業務を専門業者に委託する契約のことです。定期点検、緊急対応、部品の交換などが契約に含まれ、安全な運用を継続するために欠かせないものとなっています。契約内容や費用は、装置の機種や規模、設置環境などによって異なりますが、年間で数十万円から数百万円にのぼることもあります。近年は古い機種で部品の供給が終了しているケースも多く、メンテナンス費用の高騰や対応できる業者の減少が課題となっています。こうした維持費の負担が、機械式駐車場の平面化を検討する大きなきっかけになることもあります。

駐車場リニューアル

機械式駐車場の設備を改修・更新する工事のことです。安全性の確保や使いやすさの向上を目的として行われ、機械の更新、全面的な平面化、一部だけの平面化との併用など、さまざまな対応方法があります。駐車場の現状や維持コスト、将来的な利用需要などを踏まえ、総合的に判断して最適な方法を選ぶことが重要です。工事期間中の代替駐車場の確保や、住民への影響をできるだけ抑えるための工程管理も求められます。単なる設備の修繕ではなく、社会環境や車両事情の変化、将来のニーズを見据えた計画が必要になります。

駐車場解体

既存の機械式駐車装置を撤去する作業のことです。大型の金属構造物を安全に取り壊すには、専門的な知識と十分な準備が必要です。作業にあたっては、騒音や振動、粉塵の発生を抑える対策や、廃材の適切な処理など、周辺環境への配慮も求められます。解体工事は通常、「準備工事」「駐車装置の解体・搬出」「ピット処理」の3段階で進められ、規模や立地条件によって工期や費用は大きく変わります。安全性を確保するためには、実績のある専門業者による施工が欠かせません。

駐車場平面化

機械式駐車場を撤去し、同じ敷地を平面の駐車場として再整備することを指します。機械の点検や修理といった維持管理の手間や費用を大幅に軽減できる点が大きな利点です。駐車可能台数は減少する場合がありますが、現代の車両サイズに対応しやすく、使いやすい駐車場に生まれ変わります。マンションでは居住者の高齢化や駐車需要の変化を背景に、平面化を選択するケースが増えています。工法によっては将来的な土地活用の柔軟性も高まるため、中長期的な視点での検討が求められます。

鋼製平面化工法

解体後のピットを完全には埋め戻さず、鋼製の床を設置して上部を駐車スペースとして利用する工法です。コンクリートを使った埋め戻し工法に比べて工期が短く、費用を抑えられる点が特徴です。鋼材によって構造を組み、床面を安定させることで短期間での平面化を可能にします。施工にあたっては、耐久性や安全性を確保するための設計・施工品質が重要で、特に都市部の限られた敷地での工事に適しています。

埋め戻し工法

埋め戻し工法は、機械式駐車場の撤去後、地下ピットを砕石や土砂で埋めて平面化する方法です。ピットを解体してから埋め戻す方法と、ピットを残したまま埋める方法がありますが、通常はピットを残したまま埋め戻します。工事後は再び機械式駐車場に戻すことが難しいため、将来の土地活用を踏まえた慎重な判断が求められます。

マンション管理組合

駐車場収容台数

その駐車場に収容可能な車両の総数です。機械式駐車場は立体的に車両を収納できるため、同じ面積なら平面駐車場より多くの台数を確保できます。平面化すると一般的に収容台数は減少するため、現在の使用状況や将来の需要予測を踏まえた計画が重要となります。収容台数の減少は駐車場収入の減少にもつながるため、経営面での検討も必要です。台数確保と使いやすさ、維持コストのバランスを考慮した最適な計画が求められます。

駐車場稼働率

実際に使用されている駐車スペースの割合を示す指標です。稼働率が低い場合、収益性が下がる一方で、維持費の負担が相対的に重くなります。近年では車離れや住民の高齢化を背景に、マンションの駐車場稼働率が下がるケースが増えています。特に稼働率が継続して80%を下回る場合は、平面化や規模縮小を含めた再整備の検討が望ましいとされます。現在の稼働状況と将来の見通しを合わせて評価することが重要です。

駐車場空き状況

現在の駐車場に空きがあるかどうかの状態です。住民のニーズと駐車場の提供状況が一致しているかを確認する重要な要素です。慢性的な空き状況は、機械式駐車場の維持費負担が無駄になっている可能性を示唆し、平面化の検討材料となります。一時的な状況に惑わされず、長期的なデータに基づく判断が重要です。将来の居住者層の変化や車両所有率の推移も考慮した需要予測を行い、適正な規模への見直しを検討すべきです。

駐車場使用料

住民や利用者が駐車場を使用する際に支払う料金のことです。多くの場合、管理費や修繕積立金の一部として活用され、マンション運営にとって重要な収入源となっています。機械式駐車場は維持費が高いため、使用料も割高に設定される傾向があります。平面化によって維持コストが抑えられれば、使用料の見直しが可能になる場合もありますが、収容台数の減少による収入の変化には注意が必要です。地域の相場や利用の利便性を踏まえた適正な料金設定が、駐車場の有効活用と収支バランスの改善につながります。

附置義務

建物の建設時に一定数の駐車場を設けるよう義務付けられている制度です。自治体の条例で定められており、建物の用途や規模により必要台数が異なります。機械式駐車場を平面化する際には収容台数が減少することが多いため、附置義務との整合性を確認する必要があります。条例改正により緩和されているケースもあるため、最新の規制内容を確認することが重要です。不足する場合は行政との協議や代替措置の検討が必要となります。

管理組合

マンションなどの共同住宅において、区分所有者全員で構成される法的な団体です。建物や敷地などの共用部分を管理・運営する主体であり、機械式駐車場もその管理対象に含まれます。老朽化や維持費の負担が課題となる中で、駐車場の解体や平面化は管理組合として重要な検討事項のひとつとなります。

理事会

管理組合の業務を執行するために設けられた役員会で、区分所有者の中から総会で選出された理事によって構成されます。日常的な意思決定や契約管理、業者対応などを行うほか、機械式駐車場の平面化検討では、専門家への相談、複数業者からの見積もり取得、工事内容の比較検討などを主導します。居住者への情報提供や意見収集も行い、総会での円滑な合意形成を支える役割を担います。任期が1〜2年で交代することが多いため、長期的な検討事項については、情報の引き継ぎや記録の整理が特に重要です。

総会

管理組合における最高意思決定機関で、区分所有者全員が参加する会議です。年に1回以上開催される通常総会のほか、必要に応じて臨時総会が開かれます。機械式駐車場の解体や平面化といった重要事項については、特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成)が必要とされます。総会では工事の必要性、工法の選定、費用負担、工期などを審議・決議します。合意形成には、事前の説明会や資料提供が重要で、決議内容は議事録として残し、全区分所有者に適切に開示される必要があります。

長期修繕計画

マンションなどの建物を長期にわたって良好な状態で維持するために策定される計画です。通常は25〜30年を想定期間とし、外壁や屋上防水、設備の更新など、大規模修繕工事の時期や費用を見積もって記載します。機械式駐車場も共用部分として対象に含まれ、定期的な更新や修繕の予定が盛り込まれます。近年では、老朽化した機械式駐車場の平面化を長期修繕計画にあらかじめ組み込み、計画的に資金を準備する管理組合も増えています。これにより、急な費用負担を回避し、合意形成もしやすくなります。